メロディと伴奏でできている曲は多いですが、「伴奏もっと静かに。」と注意されること、よくありませんか?両者を良いバランスで弾くのはなかなか難しいもの。メロディを邪魔せず控えめに美しく伴奏形を弾くコツをお教えします。

どちらかの手でメロディ、反対の手で伴奏を弾く場合

いいバランスで弾こうとする

まずはどちらがメロディでどちらが伴奏か判断しましょう。

そんなに難しいことではないですね(笑)

メロディははっきりよく響かせて、伴奏はメロディの2段階くらい下の強弱で弾こうと思ってください。

例えばメロディがfだったら伴奏はmpくらい。(それ以下でもOK)

そしていいバランスで弾いているのをイメージしてしてみましょう。

理想のバランスを思い描くことが第一歩です。

伴奏をなるべく静かに弾くためには

バスと2番目の音の格差をつける

では具体的に伴奏を静かに弾くにはどうすればよいかを考えていきましょう。

伴奏がうるさく聞こえてしまう1番大きな原因は全ての音をきちんと弾きすぎることです。

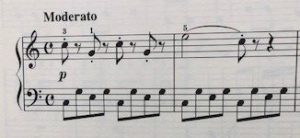

例えばこのような伴奏形の場合

チェルニー作曲 チクタク時計

よくやってしまいがちなのが全部の音を均等に弾いてしまうこと。

もちろん転んでも音が抜けてもいけないのですがこちらの記事でもお伝えしたように音楽には表拍と裏拍、強拍と弱拍、重い音と軽い音があります。

同じ長さの音符でも音の価値は平等ではないのです。

伴奏形は多くの場合一つの和音で一つの音型となっています。

まずこの音型のまとまりをハーモニーとして把握してください。そして和音にして練習してどう指のポジションをとっていけばよいかを理解しましょう。

それができたらその和音をバラバラにしていくわけですが

たいてい拍頭にくる音型の最初の音はバスになります。

このバスは重さを持たせ少し長めに弾くつもりでしっかり響かせましょう。

音型の残りの音はバスの響きの中におまけで入れるつもりで弾いてください。

ポイントはバスの次の2番目の音。

この2番目の音と初めのバスの音の音色、端的に言えば音量の格差をつけて格段に弱く軽く弾くと

そのあとに続く音も静かになります。

最初の音と2番目の音に差がつかないと全部の音がうるさくなりメロディとのバランスが取れなくなります。

2番目の音のコントロールが非常に重要です。

静かに弾くための3つのコツ

では実際にバス以外の音を静かに軽く弾くにはどうすればよいか。

以下の三つのポイントを意識してみてください。

- 手首は一つの音型で一つの動き

最初の音は重さをかけて響かせるために下向きに弾き

手首を沈めたまま手首を柔らかく動かし最後の音で上がってくるというように

一つの音型で下から回って1回転させてみましょう。

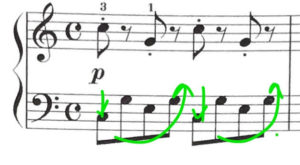

このような伴奏形では緑の矢印のように手首を動かします。

たすてちゃん

たすてちゃんこの場合は1小節で1回転ね。

音型の途中で手首が上下すると一音一音に重さがかかりどすどすと重くなってしまうので注意しましょう。 - 鍵盤から指を離さない

弾いていない指も鍵盤に指先をくっつけたままにしましょう。

弾く前に指が上がっていると鍵盤を打つことになりその運動エネルギーで音が強くなってしまいます。

鍵盤に指を置いて触っておく。そこから手首の回転を使って手の中で重心の移動をさせていけば自然と指が下りて静かな音が出ます。 - 鍵盤を1cm戻さない

鍵盤の深さは約1cmです。

底まで弾いたらそぉ~っと1㎜ずつ鍵盤を上げてみてください。

7~8mmくらい戻ってくると音が消えますね。そしてそこからまた鍵盤を下げると音が出ます。

鍵盤の底と7~8mmの間を往復するように、鍵盤を1cm上げきらずに鍵盤の中で弾くイメージで弾いてみましょう。 この場合は手首を緑の矢印のように動かし、

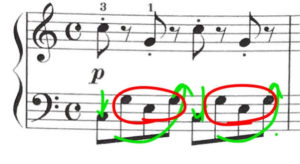

この場合は手首を緑の矢印のように動かし、

赤い丸で囲まれた音は指を鍵盤から離さず鍵盤の中でもごもご言う感じで弾いてみてください。

格段に伴奏が静かになったよ~!!

この3つのポイントに注意しながら

メロディが絶対的優位に聞こえているか常によく聞いて確認することを忘れずに弾いてください。

メロディと伴奏のバランスがグッと改善されるはずです。

いつも耳をよく使って練習してくださいね!

次回は片手でメロディとの伴奏を弾くときのバランスのとり方をお伝えします。

この場合は手首を緑の矢印のように動かし、

この場合は手首を緑の矢印のように動かし、