指を鍛えテクニックをつけるための教本というと「ハノン」を思い浮かべる人が多いと思いますが、実はハノンには「技巧的に優れたピアニストへの60の練習曲」というタイトルがついており、初心者向けのテキストではありません。初級者が基本的なピアノ演奏のテクニックを身に付けるための教本としては「バーナムピアノテクニック」のシリーズをお勧めします。人気のあるこの教本の特長と有効な活用の仕方をご紹介します。

バーナムピアノテクニックをお勧めする理由

テクニックの練習、指の練習はその意義を理解できる年齢になっていればよいのですが

子どもは概して無味乾燥でつまらなく感じてしまうもの。苦痛に思ってしまう子もいます。

ところで「テクニック」とは何でしょう?

速く正確に弾く指の運動能力のことでしょうか?

大きな音を出せる強い指のことでしょうか?

本当のテクニックとは

「書かれた曲が表現しようとしていることを表現するための技術」のことです。

ピアノを弾くときにはまず書かれた曲が

- どういうことを表現しようとしているのか

- それを表現するためにどのようなテンポ、強弱、音色で弾くべきか

をイメージします。

テクニックとはそのイメージを実現するための技術です。

まず音楽的な欲求があり、その実現のために速く動く指や強い指というメカニックが必要になるのです。その逆ではありません。

機械的な運動であっても音楽的表現とリンクしています。

メカニックだけが独立しているものではなく、それのみが目的になってはならないのです。

「バーナムピアノテクニック」のシリーズは指の練習の教本ですが、音楽的な表現と結びついた真のテクニックを養うカリキュラムになっています。

子どもたちは想像力を働かせ、楽しみながら演奏に必要なテクニックを習得し、音楽性と表現力を身につけていくことができます。

中級以上の大人が基本のテクニックを見直すのにもよい教材です。

なので私は皆さんに使っていただいています。

ではその内容を詳しく見ていきましょう。

バーナムピアノテクニックの内容

6巻シリーズ

アメリカの音楽教育者、エドナ=メイ・バーナムによる「バーナムピアノテクニック」は

幼児向けのミニブック、導入書、そして1~4巻までの6冊のシリーズです。

バーナムって人の名前だったんだね(驚)!

ちなみにハノンも作曲者の名前ですよ(笑)

知ってたかな?

音階、アルペジオ、半音階、和音、重音、ポジション移動、連打、トリル、装飾音など

ピアノの基本的なテクニックが総合的に網羅されており

易しいミニブックから高度なレベルの4巻まで徐々に難易度がどんどん上がっていきます。

各巻とも5つのグループに分かれており、短い12の練習曲で1グループになっています。

それぞれの曲にタイトルと挿絵がついています。

タイトルと棒人間

各曲には「歩こう」「走ろう」「ジャンプしよう」「深呼吸」「側転運動」など体操や運動にたとえられたタイトルがついています。

そして棒人間の挿絵が。

面白い絵だけど顔がないのが怖い~

各グループのまとめ曲の12番「元気いっぱいさあひこう」だけはいつも顔ついてるよ(笑)

これらのタイトルや絵からどのようなテンポ、音色、アーティキュレーション、フレーズ感で弾くかをイメージすると同時に

指や手首、腕、上半身などの使い方もタイトルの動作に関連させることができ

特定の表現のために必要なテクニックをイメージとともに楽しく学んでいくことができます。

同じ課題が何度も

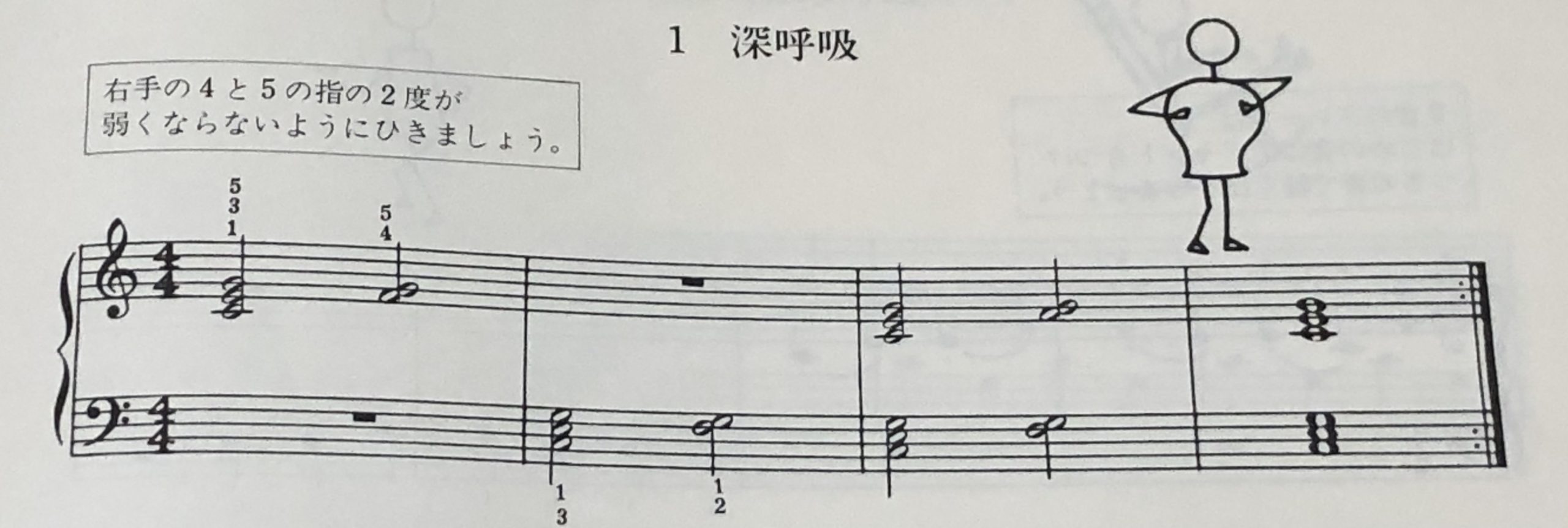

例えばたっぷりと和音をひびかせる「深呼吸」という曲は

教本が進むにしたがって難易度を上げながら何度も出てきます。

様々な練習が6巻の間に何度も繰り返しながら徐々に高度なテクニックに進んでいくので

螺旋階段を上っていくように一歩一歩無理なく確実に音楽的表現のための技術を身に付けていけるようになっています。

有効な使い方

□の中の注意書きを必ず読む

曲の最初にその曲を練習するにあたっての注意事項が□の中に書かれています。

必ず読んで練習の目標にしましょう。

タイトル、挿絵と体の使い方をリンクさせる

(例1)「深呼吸」 実際に深呼吸しながら弾きましょう。

実際に深呼吸しながら弾きましょう。

音を出す前に息を吸い吐きながら弾く。

腕にも呼吸をさせて(吸うときに少し肘を持ち上げ吐くときにすとんと下ろす)呼吸と動作と音を響かせることをリンクさせてください。

たっぷりした響きの和音が出たでしょう?

(例2)「ジャンプしよう」

ジャンプするときは地面を踏み切りますよね。

この曲では鍵盤の底を思いっきり踏み切ってみましょう。

力強くはぎれのよいスタッカートが弾けますよ。

各曲のより詳しい解説は「曲別ポイントレッスン」に随時アップしていきたいと思っています。

移調する

短く単純な構成の曲が多いので移調の入門に適しています。

各調のカデンツやスケールを習得するための良い練習にもなります。

和声分析してみる

単純な和音でできている曲がほとんどなので

和音番号を書いて和声分析してみましょう。

三和音の種類(長、短、増、減)、属七、減七のどの和音かも考えて

響きもよく味わいながら弾いてください。

正確な譜読みを心がける

短く単純な曲なのですが

時々音やリズム、拍子にひっかけがあります。

意外とそれらを正確に読んで正確に弾いてこれる人は少ないです。

短くて簡単だとなめてかからずに楽譜の細部までしっかりよく見て譜読みしてください。

詳しい解説は「曲別ポイントレッスン」で。

6冊全部をする必要はありませんが1~3巻まではやると非常に力がつくと思います。

各曲が短いので(4巻になると少し長くなりますが)持久力を養うには適していませんが(それはハノンに任せましょう)

この教本をしっかり学ぶことで表現力をアップするテクニックを手に入れて

より素敵な音楽をピアノで奏でられるようになってください!